Panorama 2024 : rétrospective thématique

Insoumises – Portraits de femmes indociles

Depuis la nuit des temps, les femmes…1

Danseuses, lutteuses, nageuses, musiciennes, poétesses, navigatrices, artistes, sportives, femmes au foyer, bricoleuses, influenceuses, sauveteuses, peintresses, travailleuses du sexe, institutrices, voleuses, mères, sœurs, orphelines, épouses, veuves, célibataires, avorteuses, avortées, nullipares, primipares, multipares, vierges, putains, promises, voilées, allumeuses, provocatrices, insoumises, abusées, invisibles, salopes, dangereuses, castratrices, bagarreuses, viragos, affranchies, militantes, exilées, excentriques, hystériques, iconiques, oubliées, cagoles, féminines, masculines, femmes fatales, prédatrices, cisgenres, transgenres, androgynes, lesbiennes, amoureuses, misandres, dures à cuire… Mauvaises femmes et femmes fortes se confondent dans ces quatre programmes voués à explorer des portraits de femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Inspirations historiques, instantanés du réel, fictions anticipatrices ou dystopies corrosives, ce corpus nous offre à voir, comprendre et nous glisser dans la peau de femmes fières, de femmes en lutte qui revendiquent leur droit d’exister, de femmes qui ne sont pas toujours nées comme telles mais le sont devenues, de femmes libres qui ouvrent la voie à la nouvelle génération… de femmes inspirées et inspirantes, tout simplement.

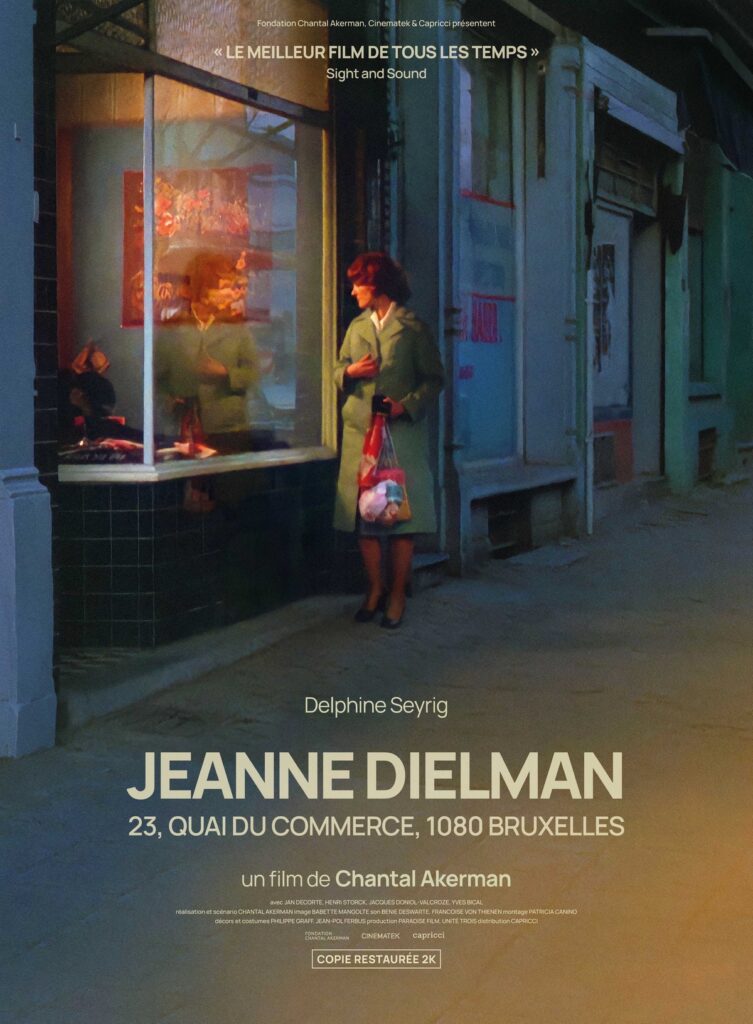

En 2022, le film fleuve de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles a pris la tête du classement décennal de Sight and Sound des 100 meilleurs films de l’histoire du cinéma. Résultat du vote de 1 600 critiques à travers le monde, c’est la première fois qu’une réalisatrice se hisse en tête du classement, un événement historique qui marque un profond changement de paradigme dans l’histoire du cinéma. Comme un écho à la vague #MeToo et ses répercussions, désormais les femmes semblent enfin être reconsidérées à leur juste place, aussi bien devant que derrière la caméra. Car au-delà d’un film fait par une femme, Jeanne Dielman est d’abord un film sur une femme a priori ordinaire. Un véritable coup de force cinématographique qui, l’espace de 3h20, nous fait endurer le quotidien lent, morne et répétitif d’une femme au foyer : ici, le temps qui passe est un acte politique fort, radical et engagé. Nous entrons dans sa peau en éprouvant chaque geste dans sa durée totale et cruelle. Les femmes ne sont désormais plus ces obscurs objets du désir : elles existent à l’écran, elles prennent leur place au premier plan et la revendiquent.

À l’initiative de cette rétrospective, nous défendons l’envie de montrer des portraits de femmes au cœur des films, maîtresses de leur destin et loin des figures de ménagères ou femmes-objets, des protagonistes engagées et engageantes en lutte pour une cause personnelle ou collective, des femmes qui nous entraînent avec elles dans leur univers et leurs codes, à la croisée des luttes relevant de la sororité, de l’émancipation ou, plus largement, de la liberté à disposer de leurs corps comme elles l’entendent, renversant le patriarcat et traversées par les quatre vagues du féminisme2. Sans appliquer nécessairement le test de Bechdel-Wallace ou sélectionner uniquement des films réalisés par des femmes, nous souhaitions nous concentrer sur les femmes comme sujet porté à l’écran, sous le prisme du female gaze (ou regard féminin) via une grille de lecture telle que proposée par Iris Brey3, tout en étendant nos figures féminines de référence à travers le monde, avec le féminisme pour virus. Une contagion grandiose et envoûtante.

La sororité d’abord. Ce substantif féminin est emprunté au latin médiéval soror, qui signifie sœur et désignait alors une communauté religieuse de femmes. Chloé Delaume4 nous apprend que le terme fut remis au goût du jour par Rabelais au XVIe siècle, qui en gomma l’aspect religieux pour désigner “une communauté de femmes ayant une relation, des liens, qualité, état de sœurs”. En somme, “une relation horizontale, sans hiérarchie ni droit d’aînesse. […] Un rapport de femme à femme, indéfectible et solidaire”. (Volontairement ?) oublié, dormant dans le dictionnaire des siècles durant, il a fallu attendre le mouvement féministe des années 70 pour voir le mot faire sa réapparition. C’est ce rapport égalitaire, cet outil de puissance et de ralliement que nous avons souhaité mettre en lumière, d’abord en partageant un film fondateur et précieux document d’archive, Y’a qu’à pas baiser ! de Carole Roussopoulos [1, © Vidéo Out, 1973 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir], qui alterne la séquence d’un avortement clandestin pratiqué par des femmes dans un appartement et des images de la manifestation des femmes en faveur de la contraception et du droit à l’avortement qui s’est tenue à Paris le 20 novembre 1971. Plus proche de nous, nous retrouvons dans Quebramar [2] cette solidarité avec une communauté de jeunes femmes lesbiennes brésiliennes qui partent s’isoler au bord de l’eau le temps des vacances et se mettent littéralement à nu, avec bienveillance et sensibilité, sans jugement. Dans Sister’s Busy Hands [3], ce sont trois femmes taïwanaises de deux générations qui luttent chaque jour pour offrir du réconfort aux habitants d’une petite station balnéaire, à la sueur de leur front et à la souplesse de leurs mains. Enfin dans Sestre [4], pour leur survie et afin de ne pas céder aux injonctions patriarcales qui les restreindraient au statut de femme-objet, trois amies décident d’adopter les préceptes d’une tradition balkanaise ancestrale, celle des vierges jurées, ou vierges sous serment, en faisant vœu de chasteté et en adoptant une identité, une attitude et des vêtements masculins pour bénéficier des avantages traditionnellement réservés au sexe dit fort.

L’émancipation passe par le corps, sa découverte, sa réappropriation et finalement son droit de pouvoir en disposer librement, en l’exposant sans fard ou en l’exploitant pleinement, comme un outil de travail. Dans L’Amérique de la femme de Blandine Lenoir [5], des sœurs, réunies autour de leur mère, font tomber les masques et abordent la sexualité frontale et sans tabou, dans une volonté de transmission qui leur a été empêchée. Dans Kleptomami [6], une jeune maman prise sur le fait en train de chaparder dans un magasin désarçonne le vigile en lui exposant les invasions physiques auxquelles elle a dû faire face, dues aux injonctions de la maternité. Avec le même humour caustique, la protagoniste de End-O [7] nous expose avec force de détails imagés les symptômes et aléas causés par l’endométriose. De ces mêmes incommodités, l’héroïne de Wally Wenda [8] saura, elle, en faire une force avec beaucoup d’ingéniosité et un soupçon de malice qui la sortiront d’un bien mauvais pas.

Le corps des femmes, objet de convoitise, de conquête et de curiosité : il est des femmes nées dans la mauvaise enveloppe, reléguées au mauvais genre, et qui luttent chaque jour pour la reconnaissance de leur statut ; c’est l’étendard porté par la protagoniste Shin-mi dans God’s Daughter Dances [9], qui cherche à échapper au service militaire exclusivement réservé aux hommes en Corée du Sud. C’est aussi ce qui est au cœur du débat dans le film Hva er kvinne? [10] qui met en scène une discussion violente autour de la présence d’une femme transgenre dans un vestiaire de femmes : attention, vous n’en ressortirez pas indemnes. Puis il y a celles qui s’approprient pleinement leur corps pour en vivre : les travailleuses du sexe. En cela, le court métrage d’Ovidie et Corentin Coëplet Un jour bien ordinaire [11] (qui a donné lieu à la série Des gens bien ordinaires) nous présente, à travers le prisme de l’industrie porno, un univers dystopique dans lequel les rapports de force sont inversés. De quoi nous ouvrir les yeux et éclairer sous un jour nouveau et original le sexisme “ordinaire” qui régit notre quotidien. Dans Je les aime tous [12], la comédienne Corinne Masiero incarne dans sa chair et porte les mots de l’écrivaine, peintresse et prostituée suisse Grisélidis Réal : à la fois témoignage et plaidoyer, voici la liste de ses envies, l’inventaire de ses clients décrits via le prisme de leurs fantasmes, leurs particularités physiques, leur endurance, petite parenthèse poétique et clairvoyante sur le plus vieux métier du monde.

Enfin, nous vous inviterons, à travers 4 très courts métrages tirés de la série H24, 24 heures dans la vie d’une femme produite par Arte, à entamer chaque programme de cette rétrospective en vous glissant dans la peau de femmes d’aujourd’hui témoins ou victimes de violences au quotidien : inspirés de faits réels, nous espérons que ces épisodes vous donneront envie d’aller voir la suite la série.

Présenter des portraits de femmes de notre époque passera aussi par le questionnement de ce qui les contraint : le patriarcat et les traditions, les moyens de s’en affranchir, et les raisons qui les poussent à bouger les lignes. Guérir ? Choisir le sport que l’on veut pratiquer ? Marcher sans être invectivée ? Ou fuir ?

Les portraits que nous avons envie de partager sont forts et positifs pour la plupart mais nous n’oublions pas celles pour qui le combat semble impensable ou abstrait. Lors d’un passage en Iran, et en animation cette fois, la réalisatrice Sarah Saidan mettra en exergue dans Beach Flags [13] l’absurdité, à laquelle sont confrontées des nageuses, comme par exemple celle d’être privées de bassin par une certaine interprétation de la loi coranique. Ce n’est pas par le sport mais par l’art que Béryl, l’héroïne déjantée et attachante de Joanna Quinn dans Affairs of the Art [14], va trouver sa catharsis et contaminer l’ensemble de sa famille avec le virus de la passion obsessionnelle. Dans Maman(s) de Maïmouna Doucouré [15 © Bien ou bien productions], il est impossible de ne pas se mettre dans la peau de la petite Aïda, touchante et affectueuse qui endure la charge si pesante des traditions contre lesquelles elle ne peut rien, pour l’instant. Egúngún [16] au contraire nous permettra d’adopter un angle différent : et si on partait loin du poids de la famille et des coutumes pour enfin devenir soi-même, ailleurs, loin. Est-ce que cela nous permettra de guérir ?

Partir, c’est le choix qu’a fait Olla [17], peut-être pas pour guérir mais surtout pour procéder à une émancipation plutôt fulgurante qui avait conquis (et sûrement fait danser) le public et les professionnel·le·s à Clermont-Ferrand en 2020. Sacha et Melissa elles aussi ont décidé de tracer leur route, en slalomant entre les différentes entraves, les regards et les remarques des hommes qu’elles croisent tous les jours. Dans ¿Me vas a gritar? [18], Melissa opte pour un emploi du temps de ministre : vie de famille, cursus universitaire et entraînement de catch, tandis que dans Super nova [19] Sasha flâne dans les rues de Marseille, se baigne dans les calanques et cède aux rendez-vous galants. Ces deux portraits pourraient paraître aux antipodes mais l’impression qu’elles dégagent est similaire : un ras-le-bol doublé d’une envie de révolte.

Et si on pousse les curseurs de la lassitude et de l’insurrection au maximum, on peut basculer dans la provocation et partir à la rencontre de La Dragonne [20], interprétée par Dominique Faysse, bruyante et crue. Elle sera la vengeance et la réponse à tous ceux qui ont oublié la notion de consentement en alpaguant des femmes dans la rue.

Entrez dans le bal des ardentes, voici les portraits de femmes en feu.

1. Extrait des paroles de l’hymne du MLF (Mouvement de libération des femmes).

2. ”La première vague féministe a permis le droit de vote et l’égalité juridique, dans le sillon des révolutions industrielles. La deuxième, dans les années 1960-1970, défend le droit de la femme de disposer de son corps. Au travers du MLF, du manifeste des 343 salopes… La troisième vague féministe, activiste et organisée, est arc-en-ciel, partie des États-Unis dans les années 1980. Dès l’apparition d’Internet, elle s’est déployée. La vague actuelle concerne madame Tout-le-monde, une majorité visible jusqu’ici silencieuse. Via les technologies numériques et les réseaux sociaux, la parole se libère. Et emprunte différentes voies : sites, blogs, études, lexiques, matrimoine, collectifs artistiques, politiques… La quatrième vague va également de pair avec un journalisme féministe. “Assassinat” n’est pas juste “drame conjugal” et “uxoricide” n’est pas “il était fou d’amour”.” – Chloé Delaume

3. “S’il fallait proposer une grille de lecture pour caractériser le female gaze, voici les six points qui me semblent cruciaux :

Il faut narrativement que :

1 – le personnage principal s’identifie en tant que femme ;

2 – l’histoire soit racontée de son point de vue ;

3 – son histoire remette en question l’ordre patriarcal.

Il faut d’un point de vue formel que :

1 – grâce à la mise en scène le spectateur ou la spectatrice ressente l’expérience féminine ;

2 – si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé (Laura Mulvey rappelle que le male gaze découle de l’inconscient patriarcal) ;

3 – le plaisir des spectateurs ou spectatrices ne découle pas d’une pulsion scopique (prendre du plaisir en regardant une personne en l’objectifiant, comme un voyeur).”

in Le Regard féminin : une révolution à l’écran – Iris Brey, éditions Points, 2020, p. 69.

4. Sororité – Collectif coordonné par Chloé Delaume, éditions Points, 2021, pp. 9-13.