Lunch avec Masques

Entretien avec Olivier Smolders, réalisateur de Masques

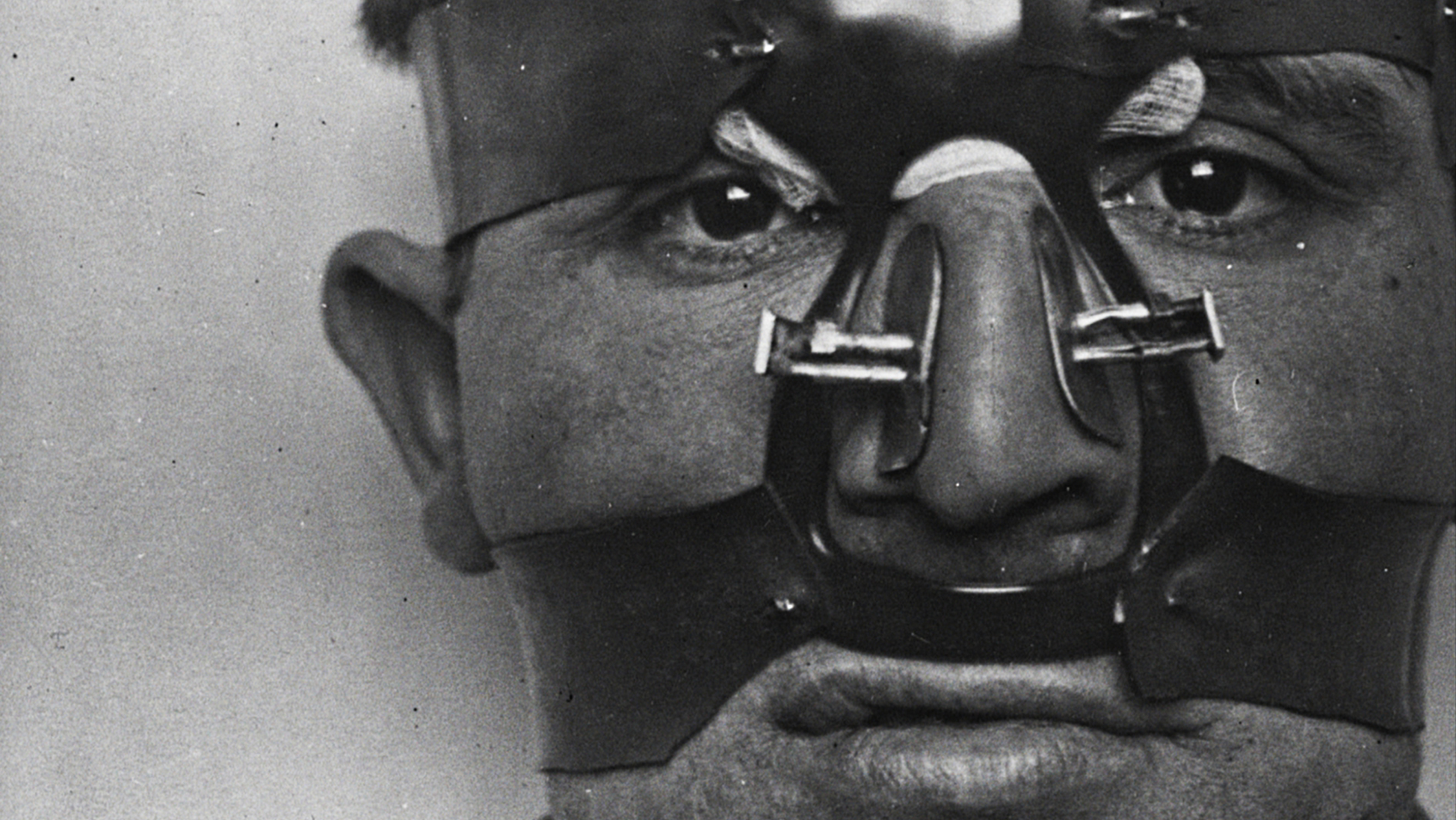

Mes envies de cinéma sont intuitives, sensorielles, liées à des personnes et des objets que je désire filmer. Ce n’est qu’en cours de travail que je découvre peu à peu et approximativement « de quoi ça parle ». Cela fait plusieurs années que j’avais envie de filmer des masques. Mais je ne trouvais pas la porte d’entrée de ce film, l’angle qui me permettrait de les approcher d’une façon singulière. Et puis, le décès de mes parents a soudain jeté une lumière différente sur ce projet de film. Je suis donc parti de là. De la façon dont le deuil intime me ramenait à la thématique des masques. Différentes histoires de visages mutilés ou cachés sont ensuite venues préciser le chemin que j’empruntais. A l’arrivée, ce n’est plus vraiment un film sur les masques mais plutôt sur la perte du visage de ceux qu’on aime.

Beaucoup de masques naissent dans les forêts. Ils y célèbrent des rituels mystérieux, à l’abri des regards. Autour d’eux, les arbres n’en finissent pas, selon le cycle des saisons, de naître et de mourir. C’est donc aussi l’histoire de la communauté des hommes. Quand on chasse les masques de la forêt, ils dansent un moment sur les places des villages puis s’en vont mourir dans les musées. Mais on dit que même morts, ils rêvent encore de la forêt.

La séquence muséale est tournée à la cité du miroir, à Liège, où s’est tenue une exposition de masques prêtés par le musée du Quai Branly. Pour la partie où les masques s’animent, j’ai puisé dans la collection de mon frère Quentin. La difficulté était moins de trouver des masques que de les faire se rencontrer, alors qu’ils sont de cultures très différentes et n’ont donc, dans leur contexte d’origine, ni le même sens ni la même fonction. Je souhaitais les voir jouer le jeu, leur donner vie à l’écran sans qu’on puisse trop deviner le porteur de masques. Certains se sont laissé faire avec courtoisie. D’autres se sont un peu débattus car ce sont des êtres parfois turbulents. Mais il suffit de peu de choses pour détourner leur attention et prendre sur le vif la vie qui les anime.

Je n’ai peur que de ce qu’on me cache. J’ai donc toujours voulu voir de mes propres yeux. Et le plus souvent, alors, la peur s’en va. Il n’en reste pas moins qu’il faut trouver la juste mesure. A partir de quand l’exhibition de la blessure physique ou affective devient-elle complaisante, racoleuse, malsaine ? La mesure n’est pas la même pour tout le monde. Sans doute ai-je parfois besoin d’images un peu plus dures que d’autres spectateurs. Mais c’est tellement j’ai peur d’esquiver la difficulté, de nier la violence inhérente à la vie. Je ne veux fermer les yeux que dans un deuxième temps. Ce n’est qu’alors, en ce qui me concerne, que je peux tenter d’apprivoiser les images de la souffrance. Mais c’est très subjectif. La violence se trouve souvent davantage dans notre regard que dans la réalité elle-même. La souffrance de l’autre reste en définitive hors d’atteinte.

Il y en a beaucoup. Disons, pour aujourd’hui : Universal Hotel de Peter Thompson. Diane Welligton d’Arnaud des Pallière. Colloque de chiens de Raoul Ruiz.

C’est d’abord un film qui me sort de mes habitudes de spectateur, ensuite qui se prête à différentes interprétations, enfin qui trouve une façon singulière de mettre en dialogue son propos et son dispositif formel.

Pour voir Masques, rendez-vous aux séances de la compétition labo L1.